一种微电仿生动态驱离防污表面及其制备方法

本发明属于海洋防污功能表面,具体涉及一种微电仿生动态驱离防污表面。

背景技术:

1、海洋生物污损是指污损生物(如细菌、藻类、藤壶等)在水下表面的附着和生长,海洋生物污损问题自古至今一直在阻碍着人类探索海洋的步伐。如今,随着全球航运贸易的兴盛,海洋生物在船舶、码头、钻井平台、跨海大桥等海洋装备表面大量聚集造成的经济损失和环境问题愈加严峻,其引起的主要后果有:①增加水下装备的重量和表面粗糙度,显著增加航行阻力和和燃料消耗,带来运营成本的大幅上升。研究表明,即使船舶表面产生轻度粘液膜形式的生物污损,也会使克服额外阻力和保持运行速度所需的轴功率增加11%。相比之下,如果生物污损产生沉重的钙质沉积,将会使船舶的功率损失高达86%。②过量的燃料消耗增加二氧化碳、硫氧化物和氮氧化物等温室气体和有害气体的排放量,最终影响气候环境,危害人类健康。③改变水下表面局部微环境,加速表面腐蚀速率,影响水下设备安全。④引起生物入侵,污损生物随船舶全球航行,到达无天敌的新海域时,容易造成生物入侵,危害当地生态环境。

2、生物污损的形成过程通常可以划分为4个阶段:①条件膜的形成:材料表面浸入海水中后的最初几秒钟内,会通过物理作用吸附无机和有机大分子(如蛋白质)。此阶段会形成微生物生存的基本环境,这是生物粘附的第一步。这个阶段的持续时间取决于固体材料表面的物化性质,如表面粗糙度、化学组成等。②微生物的可逆粘附定植阶段:在接下来几小时内,细菌、藻类等微生物向表面迁移,并分泌胞外聚合物(eps)来促进粘附,形成生物被膜,在外力作用下细菌、藻类可以从表面脱附,因此这个过程是可逆的。③不可逆的粘附聚集阶段:接下来的几天内,多细胞生物(如大型藻类和原生动物的孢子)到达表面,之后开始大量生长和繁殖,并分泌有害物质,加速水下表面的腐蚀速率。④生物被膜成熟与再定植阶段:接下来的几周内,生物被膜已经形成并且稳定,一些动物幼体开始聚集(如藤壶和贻贝),其对设施造成的影响也逐渐达到峰值。上述生物污损形成过程被研究者普遍接受,但亦受海域、季节、污损生物种类等的影响,某些阶段会重叠或平行发生。总的来讲,干扰细菌生物被膜的形成,是阻断后续生物污损的关键。

3、海洋防污功能表面目前主要包括传统有毒防污表面和新的环保型防污表面。

4、(1)传统有毒防污表面

5、人类与海洋生物污损抗争的历史久远,在公元前700年,腓尼基人就开始使用铅皮包覆帆船船底来抑制污损,随后经历了以汞、砷、氧化亚铜等有毒物质作为防污剂,依靠毒杀污损生物达到防污的目的。20世纪50年代,三丁基锡(tbt)被发现,由于其卓越的防污能力被广泛使用,三丁基锡具有广谱、长效等特点,但是由于对海洋环境的负面影响,国际海事组织(imo)所属的海洋环境保护委员会(mepc)已经于2008年颁布法规,要求禁止在船舶表面使用tbt类表面。自此,环保型防污表面成为研究热点。

6、(2)环保型防污技术

7、近年来出现的环保型防污表面大致分为以下几类:①含天然产物防污表面,从海洋生物(主要为藻类、海草、海洋无脊椎动物和微生物)和陆地生物(如辣椒)提取具有防污活性的天然产物,并复合到其它材料中获得防污表面。然而,生物防污策略通常多样,含单一防污剂的表面很难达到防污广谱性和长效性,在实际工程应用上仍受到限制。②污损释放型表面,污损生物在低表面能表面附着力较小,在水流等剪切力作用下容易从表面脱附,起到防污的作用,然而这种表面只有在超过一定水动力的剪切下才会有效,也就意味着,只有应用在高速行驶的船舶上,效果才会显著,对于停泊状态下的船舶及水产养殖业等设施效果不大。③导电防污表面,在船舶表面涂覆导电涂层,通以电流使海水电解,产生次氯酸根离子,从而阻止细菌、藻类、贝类等海洋生物的附着,尽管导电防污涂料具备优良的潜质,但做为防污技术的实际应用有待进一步深入。④仿生形态防污表面,通过模仿典型生物表面(如鲨鱼、荷叶等),采用先进制造技术(例如反应离子束刻蚀、等离子体刻蚀、激光加工、纳米压印光刻、静电纺丝、电化学沉积等),构造单级或是多级拓扑形态的仿生微纳结构表面,防污效果优秀,但也存在一定的缺陷,典型的例子是美国sharklet防污表面,由于其较高的成生产成本,在船舶领域的商业化应用已经宣告失败。

技术实现思路

1、为了解决上述问题,受典型鲸豚类皮肤的动态表皮防污结构启发,本发明提出了一种仿生型防污表面及其制备方法。

2、本发明所采用的技术方案如下:

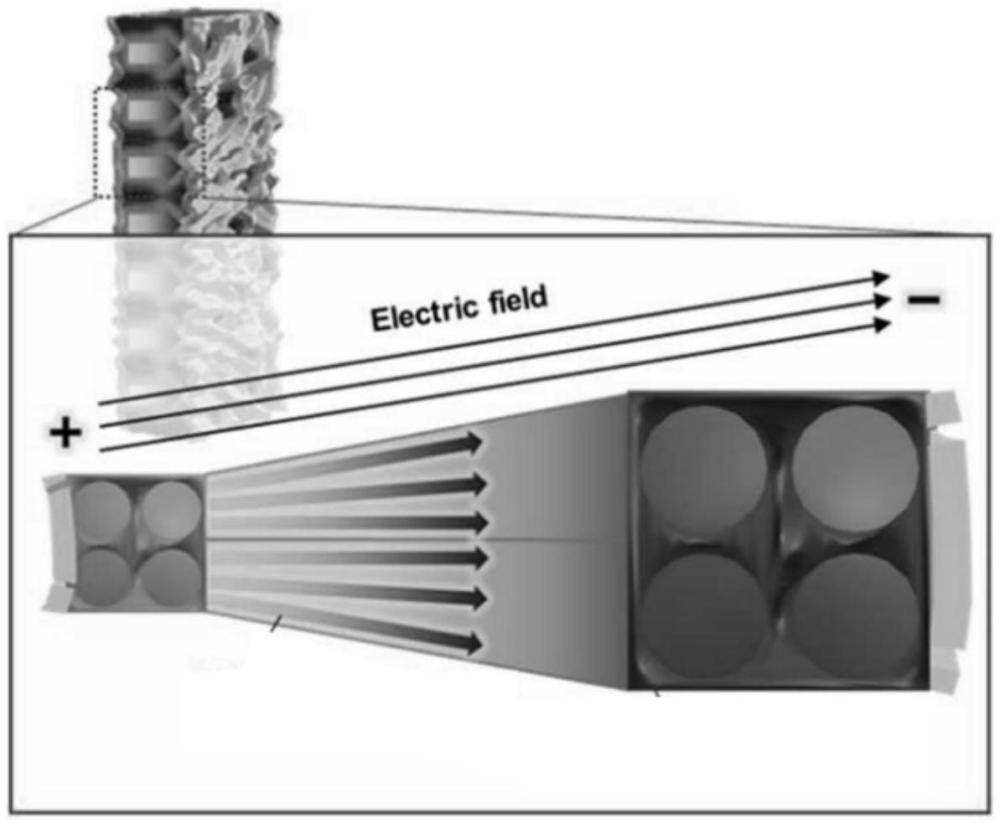

3、本发明中微电仿生动态驱离防污表面由离子交换膜、离子交换膜表面的电极材料和电极材料表面的低表面能防污表层材料构成,所述离子交换膜具有多孔三维网络结构,用于吸收并保留水分,并具有柔软性和弹性。所述的电极材料在外加电场刺激作用下能够驱动离子交换膜产生电渗流并且在电渗作用下使水凝胶材料发生宏观变形,致使电极材料表面的防污表层材料产生微观流体流动。

4、本发明中所述的离子交换膜材料为

5、氟化物离子交换膜(如聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯等)、磺化物离子交换膜(如聚苯乙烯磺酸膜、聚醚砜磺酸膜、聚苯胺磺酸膜、聚乙烯基醇磺酸膜、聚苯并咪唑磺酸膜、磺化聚芳醚膜等)、天然高分子离子交换膜、复合离子交换膜、非全氟离子交换膜中的一种或多种的组合。

6、本发明中仿生型防污表面的制备的方法如下:

7、(1)离子交换膜的制备;

8、离子交换膜是通过引发剂在热、光或化学物质的作用下,引发离子交换膜单体发生聚合反应,并通过加入交联剂形成离子交换膜交联网络。

9、所述离子交换膜单体为苯乙烯、乙烯基苯、二乙烯苯、甲基丙烯酸、丙烯酰胺、氯甲基苯乙烯、甲基丙烯酸二甲氨乙基酯、乙烯基吡啶、丙烯酸、四氟乙烯、全氟磺酸乙烯基醚、全氟乙丙烯、环氧丙烷、环氧乙烷中的一种或多种的组合。

10、离子交换膜引发剂为过硫酸铵、偶氮二异丁腈、过硫酸钾、苯基二氮烷、过氧化氢、紫外光引发剂、过氧化物、红外光引发剂、辐射引发剂中的一种。

11、离子交换膜交联剂为二乙烯苯、乙烯基三甲基氯硅烷、乙烯基三氯硅烷、甲基丙烯酸甲酯、四氢呋喃多官能团单体、三甲基丙烯酸三甲氧基硅烷、异氰酸酯类化合物、环氧化合物、烯丙基单体、甲基丙烯酸交联剂中的一种或多种的组合。

12、(2)电极材料的制备

13、电极材料是通过物理沉积、化学沉积、导电聚合物涂覆、纳米材料复合、沉积金属薄膜、自组装单分子层、3d打印技术等方法中的一种制备出电导率>103s·cm-1的电极;制备出的电极能够同时实现高电导率(>103s·cm-1)和高机械变形性。

14、所述的电极材料为金属及其合金(铜、银、金、铝、铜、镍、铂、钯等)、碳基材料(石墨、石墨烯、碳纳米管、导电碳黑、活性炭、碳纤维等)、mxenes(ti3c2、ti2c、v2c、nb2c、mo2c、ti4n3、ti2n等)、二维材料(过渡金属硫化物、黑磷)、导电高分子材料(聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等)、导电氧化物(氧化锌、氧化铁、氧化铟锡等)、金属/碳复合材料、导电聚合物复合材料、钙钛矿材料、导电墨水等材料中的一种或多种的组合。

15、(3)低表面能防污层的制备

16、为了进一步降低海洋生物在表面黏附的可能性,还需要在材料表面构建低表面能防污层。将低表面能材料通过涂层法、化学接枝、等离子体处理引入氟或硅基团、共混法、物理吸附、纳米技术、3d打印方法中的一种在电极材料表面上形成一层低表面能防污层。其中,化学接枝为自由基接枝、表面活化或光化学接枝;

17、所述低表面能材料为氟聚合物、硅聚合物、聚乙烯、聚丙烯、聚环氧化物、聚苯乙烯、聚氨酯、聚醚醚酮、聚乙烯醇、聚异丁烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯等材料中的一种或多种的组合以及这些物质的单体或单体衍生物的组合。

18、最终制备的仿生防污表面的厚度为10μm~5000μm。

19、本发明的有益效果:

20、1、该微电仿生动态驱离防污表面基于电渗效应构建,电渗(电渗流)是一种由电场引起的液体运动现象。当溶液中的固体表面因表面基团的解离或从溶液中选择性地吸附某种离子而带电时,由于电中性的要求,带电表面附近的液体中必须有与固体表面电荷数量相等但符号相反的多余的反离子,形成所谓的双电层。当电场加在这种系统上时,双电层中的净电荷受到库仑力的作用而移动,导致液体流动,这种流动就是电渗流。在外部电刺激作用下仿生防污表面表现出类似鲸豚类皮肤的可逆宏观机械变形和微观流体流动,本发明基于该原理提供了一种全新的防污方案。

21、2、微电仿生动态驱离防污表面的微观流体流动能够有效破坏微生物生长繁殖的稳定微环境,阻止微生物在材料表面的黏附,能够在舰船、海水管路、海洋探测设备和高性能海洋运动设备等部件中起到高效防污作用。

22、3、微电仿生动态驱离防污表面的宏观流体扰动能够有效驱赶大型污损生物,防止大型污损生物在表面的黏附。

23、4、低表面能的防污表层通过创造一个微观层面上极其光滑和不利于微生物附着的表面,大大降低了海洋生物在其上形成生物膜的可能性。

24、5、该微电仿生动态驱离防污表面基于离子迁移效应构建,能够在低电压(<3v)下实现优异的材料变形性能和离子迁移。当施加低电压时,这些结构能够产生微小的电场,这些电场引起材料表面的液体的微流动。这种流动有助于推开表面的液体和悬浮粒子,包括污垢和微生物,从而防止它们在表面上积聚。该过程不仅对于防止生物的附着非常有效,而且因为使用的电压很低,因此能耗极低,对设备的整体能效几乎没有影响。

25、6、这种离子迁移驱动的防污机制允许对防污效果进行动态控制。通过调节施加的电压和电流,可以根据需要调整离子迁移的强度,从而在不同的环境条件下优化防污性能。

26、7、能够以纯物理的方式抵抗各种生物污损,如细菌、藻类和其他生物的附着。

技术研发人员:田丽梅,窦海旭,赵杰,易要贞,宋凌杰,邵艳龙,孙霁宇

技术所有人:吉林大学

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除