一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法

本发明涉及一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,属于材料制备领域。

背景技术:

1、金属镓作为一种重要的稀有金属,在航空航天、电子、通讯特别是目前新能源材料与器件领域应用及其广泛。而金属镓几乎无法独立成矿,金属镓均与铝土矿伴生。现目前全世界90%以上的镓金属均从铝土矿拜耳法循环母液中提取,而且几乎90%以上的金属镓提取行业均在国内。在现目前已工业化的工艺方法中,利用酸法螯合树脂吸附回收镓具有工艺简单,对循环母液中镓金属浓度要求低,回收率高,易于大规模工业化生产等优势,应用最为广泛。

2、目前国内使用的螯合树脂均采用二步法制备,首先以丙烯腈(an)与二乙烯基苯(dvb)二元共聚物作为为骨架球体,然后第二步对球体进行表面胺肟基化使球体表面含有肟基(~n-oh)和胺基(-nh2)。胺肟基化的珠体以肟基(~n-oh)和胺基(-nh2)对拜耳法循环母液中镓金属进行络合进而对镓进行回收。

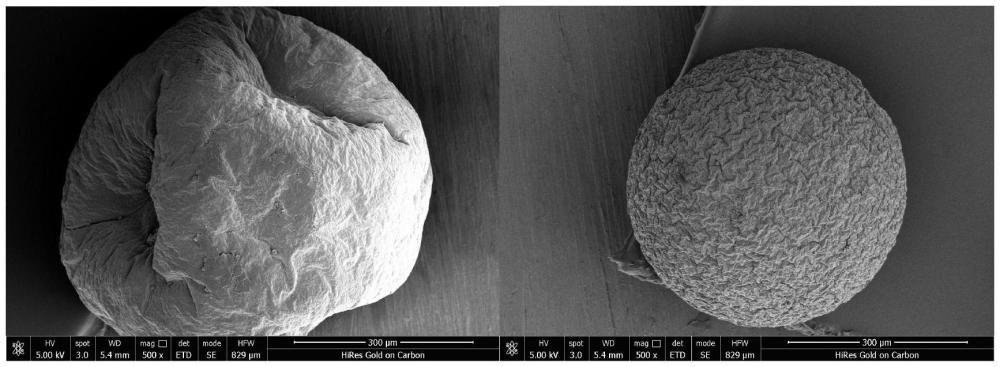

3、目前,对螯合树脂的研究均集中在丙烯腈(an)与二乙烯基苯(dvb)的二元共聚的装备和工艺。但是此种工艺制备的螯合树脂不仅珠体树脂强度不稳定,而且其表面孔结构难以控制,而均匀的孔结构和较高的珠体强度是提高镓吸附速率和饱和吸附量的重要因素。

4、目前,螯合树脂的孔状结构的控制均采只用一定量的致孔剂对孔的结构进行控制,而此种螯合树脂的使用过程中由于自身强度不足,珠体树脂本身多次使用后极易收缩变形,15个吸附周期吸附后树脂的饱和吸附量下降50%-70%以上。

5、特别重要的是,目前铝土矿特别是国外铝土矿中含有复杂的胺类有机物,极易造成螯合树脂对镓的吸附量的下降,特别是在ph值小于5的条件下螯合树脂老化快,而这种失效的根源在于树脂珠体的塌陷造成的孔结构失效。因此寻求一种高强度的新型微孔结构的螯合树脂对拜耳法循环母液中金属镓进行高效、长效的吸附成为当前金属镓回收行业重要的研究方向之一。

6、目前,对螯合树脂强度和孔结构进行有效控制只能通过聚合过程中单体和致孔剂的比例进行调节,现有技术中尚无一种理想的可控的微孔螯合树脂制备方法。

7、笼型聚倍半硅氧烷简称poss,通式(rsio3/2)n,其中r为八个顶角si原子所连接基团。由si-o交替连接的硅氧骨架组成的无机内核,其三维尺寸在1~3nm之间,其中si原子作为笼形结构不仅具有优异的耐酸碱性,而且其八个顶角处的r基团具有较强的反应活性。以笼型聚倍半硅氧烷改性以提高螯合树脂的强度,改善其孔结构的研究未见报道。

技术实现思路

1、本发明提供一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,以提升螯合树脂强度,提升螯合树脂对拜耳法循环母液中镓的吸附-解析速率,且不影响微孔螯合树脂对镓的饱和吸附量。

2、为解决上述问题,拟采用这样一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,该方法包括改性共聚多孔珠体的制备和珠体的胺肟基化两部分。

3、按质量份数,改性共聚多孔珠体的制备原料包括6-35%的多元单体、1-3%的改性单体、5-25%的致孔剂、占多元单体总质量0.5-5%的引发剂、0.5-10%的分散剂和25-85%的盐水;

4、多元单体包括主体单体和交联单体,主体单体为苯乙烯、丙烯酸、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯中的至少一种,占总质量份数的5-25%,交联单体为二乙烯苯、丁醚化丙烯酰胺、n-丁氧基甲基丙烯酰胺、羟乙基丙烯酰胺中的至少一种,占总质量份数的1-10%;改性单体为八乙烯基硅倍半氧烷、环氧基多面体低聚笼型聚倍半硅氧烷中的至少一种;致孔剂为甲苯、石蜡、二甲苯、航空煤油中的至少一种;引发剂为过氧化苯甲酰、偶氮二异丁腈中的一种或两种复配;盐水为氯化钙、氯化钠水溶液中的一种或两种,其纯度为99%以上,分散剂为明胶、聚乙烯醇中的一种或两种。

5、改性共聚多孔珠体制备过程,具体包括以下步骤:

6、步骤一:首先按顺序加入改性单体、盐水和分散剂按比例置于反应釜中,整个体系搅拌30分钟完全溶解后将主体单体、交联单体、致孔剂和引发剂按比例均匀混合后加入,随后整个体系采用阶段升温聚合的方式进行聚合;

7、步骤二:对反应后的溶液进行中和处理,采用筛网将聚合好的珠体从溶液中分离出来,进行致孔剂的去除、珠体的清洗、干燥,然后进行筛分进而得到共聚多孔珠体。

8、按质量份数,珠体的胺肟基化原料包括15-35%的共聚多孔珠体,40-65%的反应介质,10-25%的胺肟化助剂,5-10%的清洗剂。

9、反应介质为水、乙醇中的一种或两种,胺肟化助剂为盐酸羟胺、硫酸羟胺中的一种或两种,清洗剂为去离子水或浓度8%的氢氧化钠水溶液。

10、改性多孔珠体的胺肟基化制备过程包括以下步骤:

11、步骤三:将步骤二中得到的改性的共聚多孔珠体按一定比例加入到反应介质中,在30-40℃条件下缓慢搅拌1-2小时以使珠体的孔结构充分溶胀,然后加快搅拌速度,升温至75-80℃后加入肟基化试剂保温反应10-12小时,反应完成后将反应体系降温至30-40℃;

12、步骤四:搅拌状态下将步骤三所得的混合液放料,以过滤器过滤掉溶液,然后对所得的产物进行多次水洗至ph=7,所述水洗是以去离子水清洗产物,然后进行抽滤滤干水分,低温风干即制得笼型聚倍半硅氧烷改性的吸附镓螯合微孔珠体树脂。

13、步骤一中,采用的阶段升温聚合方式进行聚合,工艺为整个体系快速升温至75±2℃,保温反应2-3小时;然后升温至85℃±2℃,保温反应2-3小时;最后升温至95±2℃,保温反应2-3小时。

14、步骤二中,进行粒径的筛分得到共聚多孔珠体,筛分后所得珠体的直径均为50μm以下。

15、上述制备方法,步骤一中所使用的反应釜其搅拌桨应防止物料下沉,应先加入盐水然后再加入分散剂,待分散均匀后加入改性剂。

16、上述制备方法,步骤一中主体单体、交联单体必须以5-10%的氢氧化钠溶液脱阻后使用。

17、与现有技术相比,本发明所制备的微孔螯合树脂对拜耳法循环母液中金属镓的饱和吸附量达到12㎎/l-18㎎/l,有效解析率达到了86%以上,并且低浓度镓的母液不会影响微孔螯合树脂饱和吸附量,改性单体多面体低聚笼型聚倍半硅氧烷的使用不仅能有效提升球体树脂的强度,更能促进球体形成致密的微孔结构,这种基于笼型聚倍半硅氧烷改性后形成的致密的孔结构不仅能够大幅提升螯合树脂珠体的强度,而且能够提升螯合树脂对铝土矿拜耳法溶液中镓的吸附速率和吸附量,有效提升解析效率,其社会效益和经济效益显著,具有重要的指导意义和推广价值。

技术特征:

1.一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于:该方法包括改性共聚多孔珠体的制备和珠体的胺肟基化两部分。

2.根据权利要求1所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,按质量份数,改性共聚多孔珠体的制备原料包括6-35%的多元单体、1-3%的改性单体、5-25%的致孔剂、占多元单体总质量0.5-5%的引发剂、0.5-10%的分散剂、8-15%的盐以及40-60%的去离子水。

3.根据权利要求2所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,多元单体包括主体单体和交联单体,主体单体为苯乙烯、丙烯酸、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸羟乙酯中的至少一种,占总质量份数的5-25%,交联单体为二乙烯苯、丁醚化丙烯酰胺、n-丁氧基甲基丙烯酰胺、羟乙基丙烯酰胺中的至少一种,占总质量份数的1-10%;改性单体为八乙烯基硅倍半氧烷、环氧基多面体低聚笼型聚倍半硅氧烷中的至少一种;致孔剂为甲苯、石蜡、二甲苯、航空煤油中的至少一种;引发剂为过氧化苯甲酰、偶氮二异丁腈中的一种或两种复配;盐水为氯化钙、氯化钠水溶液中的一种或两种,其纯度为99%以上,分散剂为明胶、聚乙烯醇中的一种或两种。

4.根据权利要求1所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,改性共聚多孔珠体制备过程,具体包括以下步骤:

5.根据权利要求4所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,步骤一中,采用的阶段升温聚合方式进行聚合,工艺为整个体系快速升温至75±2℃,保温反应2-3小时;然后升温至85℃±2℃,保温反应2-3小时;最后升温至95±2℃,保温反应2-3小时。

6.根据权利要求4所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,步骤二中,进行粒径的筛分得到共聚多孔珠体,筛分后所得珠体的直径均为50μm以下。

7.根据权利要求1所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,上述制备方法,步骤一中所使用的反应釜其搅拌桨应防止物料下沉,应先加入盐水然后再加入分散剂,待分散均匀后加入改性剂,主体单体、交联单体,以5-10%的氢氧化钠溶液脱阻后使用。

8.根据权利要求1所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,按重量份数,珠体的胺肟基化原料包括15-35%的共聚多孔珠体,40-65%的反应介质,10-25%的胺肟化助剂,5-10%的清洗剂。

9.根据权利要求5所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,反应介质为水、乙醇中的一种或两种,胺肟化助剂为盐酸羟胺、硫酸羟胺中的一种或两种,清洗剂为去离子水或浓度8%的氢氧化钠水溶液。

10.根据权利要求1所述一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,其特征在于,改性多孔珠体的胺肟基化制备过程包括以下步骤:

技术总结

本发明提供一种基于笼型聚倍半硅氧烷改性吸附镓微孔螯合树脂的制备方法,包括改性共聚多孔珠体的制备和珠体的胺肟基化两部分。在不改变微孔质量的前提下提升吸附镓微孔螯合树脂的珠体强度,从而进一步提升螯合树脂对拜耳法循环母液中镓的吸附‑解析速率,且不影响微孔螯合树脂对镓的饱和吸附量。属于材料制备领域。

技术研发人员:李杨,童海,秦庆东,吴晓龙,王林杰

受保护的技术使用者:贵州理工学院

技术研发日:

技术公布日:2024/11/18

技术研发人员:李杨,童海,秦庆东,吴晓龙,王林杰

技术所有人:贵州理工学院

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除