一种车辆的制作方法

本申请涉及车辆加工,具体涉及一种车辆。

背景技术:

1、电动汽车的乘坐体验和续航里程是用户的重点关注事项。cd柱区域作为车身后端的重要组成部分,其承载着后副车架与后悬架的主传力路径,对车身后端区域的一阶扭转刚度,扭转模态、matchbox模态以及后顶横梁局部模态等nvh性能有重要影响。然而,现有的cd柱结构通常以多个冲压件形成封闭腔体,多个冲压件使得车身后端的零部件数量较多、重量较大,且多个冲压件连接后所形成的cd柱结构作为车身后端的主要承力结构,其结构强度可能无法满足性能强度需求。

技术实现思路

1、本申请所要解决的技术问题在于,提供一种车辆,以解决现有的cd柱结构中多个冲压件使得车身后端的零部件数量较多、重量较大,且多个冲压件连接后所形成的cd柱结构的结构强度无法满足其性能强度需求的问题。

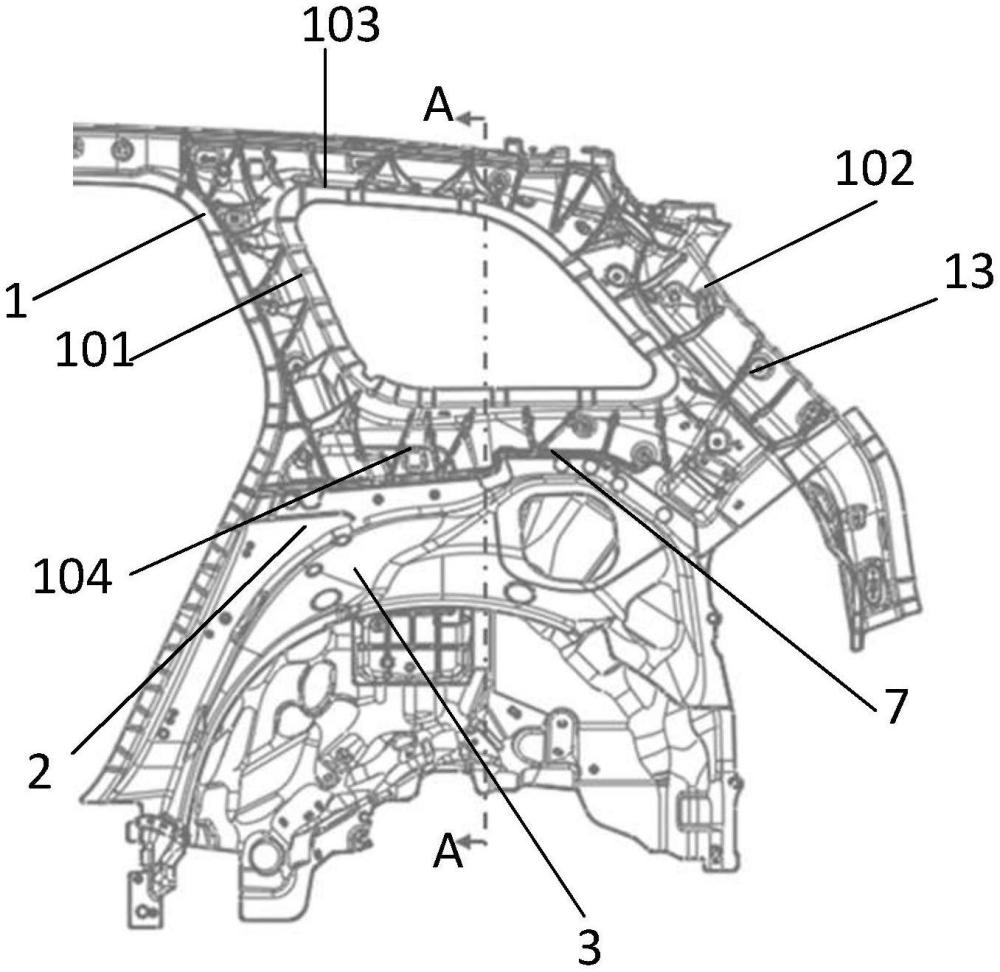

2、为了解决或者一定程度上改善上述技术问题,根据本发明的一方面,提供一种车辆,包括:cd柱结构、相连接的轮罩外板和轮罩内板、e柱加强板、后副车架、后减震器;所述cd柱结构包括围绕于车身的后角窗区域一体式铸造成型的c柱区域、d柱区域、顶边区域以及底边区域;所述e柱加强板的一端连接于所述d柱区域、所述e柱加强板的另一端连接于所述后副车架;所述后减震器的一端连接于所述后副车架、所述后减震器的另一端连接于所述轮罩内板;所述cd柱结构的所述底边区域在z向匹配连接于所述轮罩内板和所述轮罩外板之间的连接区域;其中,来自地面的力经所述后副车架后分别传导至所述e柱加强板和所述后减震器,并通过所述e柱加强板传导至所述d柱区域、以形成d柱传力路径,以及通过所述后减震器分别传导至所述c柱区域和所述后角窗区域、以形成c柱传力路径和后角窗环形传力路径。

3、在一种实施方式中,所述车辆还包括沿车身宽度方向设置的后顶横梁和与所述后顶横梁平行设置的次后顶横梁,所述cd柱结构的所述顶边区jdp240011cn第2/9页域与所述后顶横梁和所述次后顶横梁匹配连接,以形成后顶区域环形传力路径。

4、在一种实施方式中,所述后顶横梁和所述次后顶横梁通过后顶横梁下板与后顶横梁上板拼接后形成,其中,所述后顶横梁下板包括分别与所述后顶横梁和所述次后顶横梁相匹配的两个凹腔结构。

5、在一种实施方式中,所述e柱加强板的一端连接于所述d柱区域,包括:所述e柱加强板的一端连接于所述d柱区域与所述底边区域之间的拐角位置;所述来自地面的力经所述后副车架传导至所述e柱加强板后、在所述拐角位置分别传导至所述d柱区域和所述后角窗区域,以形成所述d柱传力路径,并使得传导至所述车身后角窗区域的力融入所述后角窗环形传力路径。

6、在一种实施方式中,所述轮罩内板和所述轮罩外板之间的连接区域包括所述轮罩内板和所述轮罩外板之间的焊接翻边区域。

7、在一种实施方式中,沿所述c柱传力路径、所述d柱传力路径、以及所述后角窗环形传力路径中的至少一种传力路径设置有加强筋。

8、在一种实施方式中,所述cd柱结构的至少一个基准的位置分布和/或形状,与所述基准所处区域对尺寸精度的要求相匹配。

9、在一种实施方式中,所述cd柱结构采用第一厚度和第一密度的第一材料,所述轮罩外板和轮罩内板采用第二厚度和第二密度的第二材料,所述第一厚度大于所述第二厚度,所述第一密度小于所述第二密度。

10、在一种实施方式中,至少一个如下功能件的安装点通过设置加强筋或增加局部料厚的方式集成于所述cd柱结构中:

11、车辆后排安全带卷收器;

12、尾门撑杆;

13、尾门铰链。

14、本发明与现有技术相比具有明显的优点和有益效果。借由上述技术方案,本发明的车辆可以达到相当的技术进步性及实用性,并具有产业上的广泛利用价值,其至少具有下列优点:

15、本发明提供的车辆包括:cd柱结构、相连接的轮罩外板和轮罩内板、e柱加强板、后副车架、后减震器;所述cd柱结构包括围绕于车身的后角窗区域一体式铸造成型的c柱区域、d柱区域、顶边区域以及底边区域;e柱加强板的一端连接于所述d柱区域、e柱加强板的另一端连接jdp240011cn第3/9页于后副车架;后减震器的一端连接于后副车架、后减震器的另一端连接于轮罩内板;cd柱结构的底边区域在z向匹配连接于轮罩内板和轮罩外板之间的连接区域;其中,来自地面的力经所述后副车架后分别传导至所述e柱加强板和所述后减震器,并通过e柱加强板传导至d柱区域、以形成d柱传力路径,以及通过后减震器分别传导至c柱区域和后角窗区域、以形成c柱传力路径和后角窗环形传力路径。相较于采用全冲压工艺,上述一体铸造成型的cd柱结构将多个件集成为一个铸件,可有效减少零件数量,降低车身重量,且有效减少了车身后端的各零件间的连接难度和模具使用量。并且,相较于多个冲压件相连接后形成的cd柱结构,上述一体铸造成型的cd柱结构的结构强度得以显著提升,其结合后副车架、e柱加强板、以及后减震器之间的连接关系,可将来自地面的z向传力分解形成d柱传力路径s1和c柱传力路径s2的基础上,可额外形成后角窗环形传力路径s3,多条传力路径可提升车身传力效果和车身吸震减震能力,有效提升后减震器安装点的动刚度和车身的抗扭刚度,使得车身后端的结构强度与其所承载的多个传力路径的性能强度需求能够相匹配。并且,由于一体铸造成型的cd柱结构1的稳定性较强,因此依赖于该cd柱结构1所形成的上述各传力路径的稳定性可得到有效保障

16、上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图,详细说明如下。

技术特征:

1.一种车辆,其特征在于,包括:cd柱结构、相连接的轮罩外板和轮罩内板、e柱加强板、后副车架、后减震器;所述cd柱结构包括围绕于车身后角窗一体式铸造成型的c柱区域、d柱区域、顶边区域以及底边区域;所述e柱加强板的一端连接于所述d柱区域、所述e柱加强板的另一端连接于所述后副车架;所述后减震器的一端连接于所述后副车架、所述后减震器的另一端连接于所述轮罩内板;所述cd柱结构的所述底边区域在z向匹配连接于所述轮罩内板和所述轮罩外板之间的连接区域;其中,来自地面的力经所述后副车架后分别传导至所述e柱加强板和所述后减震器,并通过所述e柱加强板传导至所述d柱区域、以形成d柱传力路径,以及通过所述后减震器分别传导至所述c柱区域和所述车身后角窗方向、以形成c柱传力路径和后角窗环形传力路径。

2.根据权利要求1所述的车辆,其特征在于,所述车辆还包括沿车身宽度方向设置的后顶横梁和与所述后顶横梁平行设置的次后顶横梁,所述cd柱结构的所述顶边区域与所述后顶横梁和所述次后顶横梁匹配连接,以形成顶部环形传力路径。

3.根据权利要求2所述的车辆,其特征在于,所述后顶横梁和所述次后顶横梁通过后顶横梁下板与后顶横梁上板拼接后形成,其中,所述后顶横梁下板包括分别与所述后顶横梁和所述次后顶横梁相匹配的两个凹腔结构。

4.根据权利要求1所述的车辆,其特征在于,所述e柱加强板的一端连接于所述d柱区域,包括:所述e柱加强板的一端连接于所述d柱区域与所述底边区域之间的拐角位置;所述来自地面的力经所述后副车架传导至所述e柱加强板后、在所述拐角位置分别传导至所述d柱区域和所述车身后角窗方向,以形成所述d柱传力路径,并使得传导至所述车身后角窗方向的力融入所述后角窗环形传力路径。

5.根据权利要求1所述的车辆,其特征在于,所述轮罩内板和所述轮罩外板之间的连接区域包括所述轮罩内板和所述轮罩外板之间的焊接翻边区域。

6.根据权利要求1所述的车辆,其特征在于,沿所述c柱传力路径、所述d柱传力路径、以及所述后角窗环形传力路径中的至少一种传力路径设置有加强筋。

7.根据权利要求1所述的车辆,其特征在于,所述cd柱结构的至少jdp240011cn第2/2页

8.根据权利要求1所述的车辆,其特征在于,所述cd柱结构采用第一厚度和第一密度的第一材料,所述轮罩外板和轮罩内板采用第二厚度和第二密度的第二材料,所述第一厚度大于所述第二厚度,所述第一密度小于所述第二密度。

9.根据权利要求1所述的车辆,其特征在于,至少一个如下功能件的安装点通过设置加强筋或增加局部料厚的方式集成于所述cd柱结构中:

技术总结

本申请提供一种车辆,该车辆包括:CD柱结构、相连接的轮罩外板和轮罩内板、E柱加强板、后副车架、后减震器;所述CD柱结构包括围绕于车身的后角窗区域一体式铸造成型的C柱区域、D柱区域、顶边区域以及底边区域;E柱加强板的一端连接于所述D柱区域、E柱加强板的另一端连接于后副车架;CD柱结构的底边区域在Z向匹配连接于轮罩内板和轮罩外板之间的连接区域;来自地面的力经所述后副车架后分别传导至所述E柱加强板和所述后减震器,并通过E柱加强板传导至D柱区域、以形成D柱传力路径,以及通过后减震器分别传导至C柱区域和后角窗区域、以形成C柱传力路径和后角窗环形传力路径。

技术研发人员:姜成林,王洪利,程海东,张圣铎

受保护的技术使用者:蔚来汽车科技(安徽)有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/11/14

技术研发人员:姜成林,王洪利,程海东,张圣铎

技术所有人:蔚来汽车科技(安徽)有限公司

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除