基于机器视觉的装配式大树移植装置及移植方法与流程

本技术涉及大树移植的,尤其是涉及基于机器视觉的装配式大树移植装置及移植方法。

背景技术:

1、大树移植是一项复杂的工程,为了确保大树移植后的成活率,通常需要连同大树周围的土壤一起移植,形成土球。然而,由于大树的大小和形态各异,土球的尺寸也随之变化,这对移植平台提出了更高的要求。传统的移植平台往往固定不变,无法适应不同大小的土球,容易导致移植过程中大树受损或移植失败。

2、现有技术中,大多数大树移植装置采用固定尺寸的支撑平台,虽然在一定程度上能够满足小型树木的移植需求,但对于大型大树特别是土球尺寸较大的情况,固定尺寸的支撑平台显得不够灵活,难以适应不同的移植需求,降低了移植效率。此外,固定平台在实际使用过程中可能会因为承载不足而造成安全事故,从而影响大树移植成功率。对此情况有待进一步改善。

技术实现思路

1、为了解决现有的大树移植装置移植成功率低的问题,本技术提供一种基于机器视觉的装配式大树移植装置及移植方法,采用如下的技术方案:

2、第一方面,本技术提供一种基于机器视觉的装配式大树移植装置,包括:

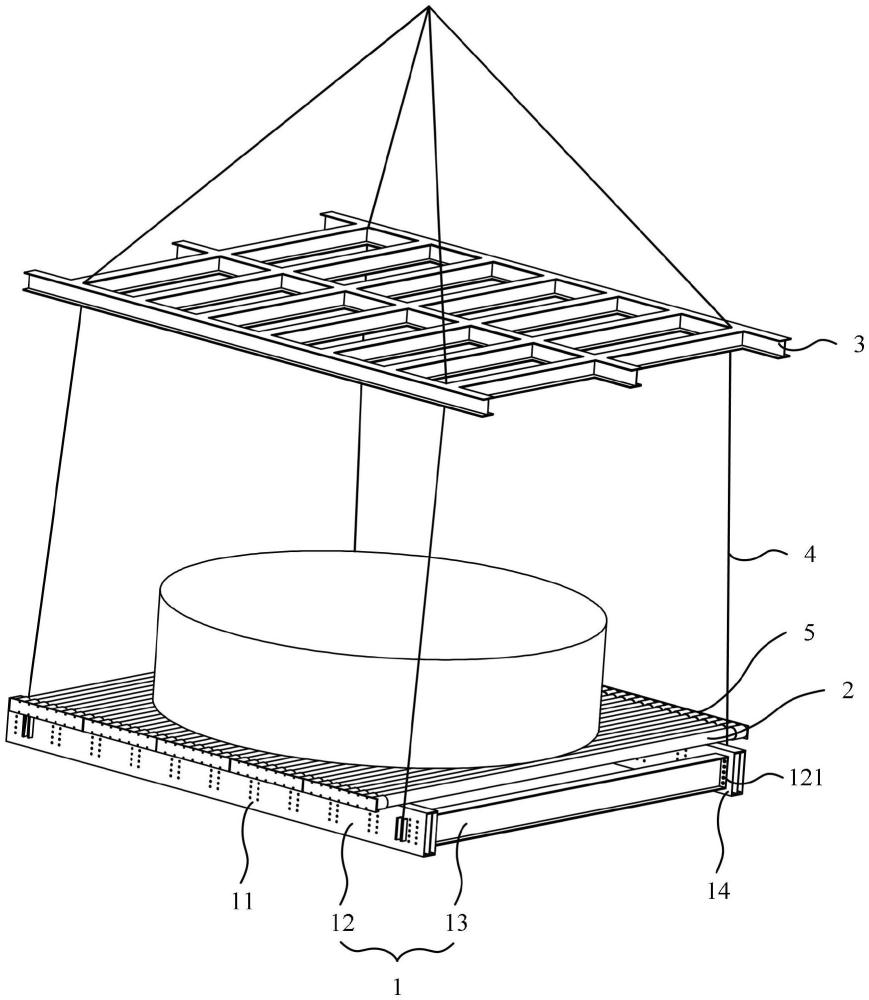

3、可装配式的井字形梁,所述井字形梁可装配形成支撑框架;

4、多个支撑管,设置在所述支撑框架上,形成用于承载移植的大树及土球的支撑平台;

5、吊梁平台,下端通过绳索与所述支撑框架连接,上端用于连接吊装设备;

6、其中,所述井字形梁上设置有多个装配式连接点,用于通过调整装配位置改变所述支撑框架的尺寸;

7、所述吊梁平台上设置有处理器、摄像头和报警器,所述处理器执行如下步骤:

8、获取摄像头拍摄的当前支撑平台图像,根据所述当前支撑平台图像、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,计算所述当前支撑平台的安全承载重量;

9、获取摄像头拍摄的大树图像,根据所述大树图像估算大树体积和土球体积,并根据所述大树体积、土球体积和对应的预设密度估算大树整体重量;

10、比较所述安全承载重量和所述大树整体重量,若所述大树整体重量大于所述安全承载重量,则根据比较结果生成满足所述大树整体重量的装配模式,并通过所述报警器发出报警信号,所述装配模式包括井字形梁的装配位置、支撑管的尺寸及数量;

11、将所述装配模式按照预设模式传达给施工人员,以使所述施工人员根据所述装配模式重新装配所述支撑框架和支撑平台。

12、通过采用上述技术方案,由于大树大小不一,导致土球尺寸也有很大差异,现有的固定尺寸移植平台在实际应用中常常无法满足不同大小土球的承载需求;例如,在移植一棵直径较大且根系发达的大树时,由于土球体积庞大,固定尺寸的平台可能因承载力不足而导致结构不稳定,甚至在吊装过程中发生倾斜或断裂,严重影响了移植效果;本技术采用了可装配式的井字形梁来构建支撑框架,通过调整井字形梁上的装配式连接点,可以方便地改变支撑框架的尺寸,使之适合不同大小的土球,首先,利用安装在吊梁平台上的摄像头拍摄当前支撑平台的图像,处理器根据图像数据和预设的井字形梁参数计算出当前支撑平台的安全承载重量;其次通过拍摄大树图像估算大树及其土球的体积,并根据预设密度估算整体重量;然后比较安全承载重量与大树整体重量,如果大树整体重量超过安全承载重量,则处理器生成新的装配模式并通过报警器通知施工人员;最后将装配模式传达给施工人员,指导他们重新装配支撑框架和支撑平台,从而提高大树移植成功率。

13、可选的,获取摄像头拍摄的当前支撑平台图像,根据所述当前支撑平台图像、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,计算所述当前支撑平台的安全承载重量,具体包括如下步骤:

14、获取摄像头拍摄的当前支撑平台图像,将所述当前支撑平台图像输入预设的结构分析模型中,基于所述当前支撑平台图像,生成所述当前支撑平台的结构数据;

15、基于所述结构数据、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,通过力学公式计算所述当前支撑平台的安全承载重量。

16、通过采用上述技术方案,本技术利用安装在吊梁平台上的摄像头拍摄当前支撑平台的图像,以获取当前支撑平台的实际配置情况,将拍摄的当前支撑平台图像输入预设的结构分析模型中,模型基于图像数据生成当前支撑平台的结构数据,包括结构布局信息和结构尺寸信息,然后基于生成的结构数据、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,通过力学公式计算当前支撑平台的安全承载重量,因此能够精确计算当前支撑平台的安全承载重量,减少了人为误差,提高了移植过程的可靠性和效率。

17、可选的,基于所述结构数据、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,通过力学公式计算所述当前支撑平台的安全承载重量,具体包括如下步骤:

18、基于预设的结构强度映射规则处理所述结构数据、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,获取结构强度与井字形梁的装配位置之间的第一关系信息,以及结构强度与支撑管尺寸之间的第二关系信息;

19、基于所述第一关系信息和所述第二关系信息,计算所述当前支撑平台的安全承载重量。

20、通过采用上述技术方案,由于井字形梁的装配位置直接影响到整个支撑平台的结构强度分布,不同位置的装配会影响整个平台的受力状态,进而影响平台的安全承载能力;另一方面,支撑管的尺寸直接影响到支撑平台的承载能力,不同尺寸的支撑管能够承受不同的载荷,因此需要根据实际需求调整支撑管的尺寸,以确保平台的安全承载能力;本技术通过基于结构强度映射规则处理结构数据、井字形梁参数数据和支撑管参数数据,获取结构强度与井字形梁的装配位置之间的第一关系信息,以及结构强度与支撑管尺寸之间的第二关系信息,通过获取第一关系信息,可以确定在不同装配位置下,井字形梁对平台结构强度的贡献程度,通过获取第二关系信息,可以确定在不同尺寸下,支撑管对平台结构强度的贡献程度,从而找到最佳的支撑管尺寸;最后再计算当前支撑平台的安全承载重量,能够确保移植过程的安全性和有效性。

21、可选的,所述结构数据包括结构布局信息和结构尺寸信息,所述结构分析模型通过以下方式生成:

22、采集不同配置下的支撑平台图像和相应的结构数据,所述结构数据包括结构布局信息和结构尺寸信息;

23、设计并实施一系列结构试验,记录不同配置下的结构性能数据;

24、基于不同配置下的支撑平台图像和对应的结构性能数据,训练预设的机器学习模型,生成结构分析模型。

25、通过采用上述技术方案,本技术利用摄像头拍摄不同配置下的支撑平台图像,并记录每种配置下的结构数据,包括结构布局信息和结构尺寸信息,然后预先设计一系列结构试验,模拟不同的配置条件下支撑平台的受力情况,并记录不同配置下的结构性能数据,如承载能力、变形量,将采集的支撑平台图像及其对应的结构数据和结构性能数据输入预设的机器学习模型中进行训练,得到结构分析模型;从而使训练的结构分析模型能够根据当前支撑平台图像,生成当前支撑平台的结构数据。

26、可选的,比较所述安全承载重量和所述大树整体重量,若所述大树整体重量大于所述安全承载重量,则根据所述比较结果生成满足所述大树整体重量的装配模式,具体包括如下步骤:

27、比较所述安全承载重量和所述大树整体重量;

28、若所述大树整体重量大于所述安全承载重量,则根据所述大树整体重量获取目标承载重量;

29、根据所述目标承载重量、预设的井字形梁参数数据和备选库中的所有支撑管参数数据,确定满足所述目标承载重量的装配模式集合;

30、在所述装配模式集合中,根据预设的排序规则,最终生成满足所述大树整体重量的装配模式。

31、通过采用上述技术方案,在实际移植过程中,如果大树及其土球的整体重量超过了现有支撑平台的安全承载重量,现有的平台无法自动调整装配模式以适应不同的承载需求,会导致移植过程中可能出现结构不稳定或承载不足的问题,本技术通过根据大树整体重量获取目标承载重量,结合预设的井字形梁参数数据和备选库中的所有支撑管参数数据,确定满足目标承载重量的装配模式集合,根据预设的排序规则,最终生成满足大树整体重量的装配模式,从而能够及时调整装配模式,避免结构不稳定或事故的发生。

32、可选的,在所述装配模式集合中,根据预设的排序规则,最终生成满足所述大树整体重量的装配模式,具体包括如下步骤:

33、对所述装配模式集合中的每个装配模式进行评估,其中,评估因素包括材料利用率、所需时间和结构稳定性;

34、获取当前备用材料、紧急程度和安全等级,根据所述当前备用材料、紧急程度和安全等级确定各个评估因素对应的评估权重;

35、根据各个评估因素对应的评估权重对各个评估因素进行加权处理,得到每个装配模式的综合评分;

36、确定综合评分最高的装配模式作为最终的装配模式。

37、通过采用上述技术方案,本技术对装配模式集合中的每个装配模式进行评估,其中,评估因素包括材料利用率、所需时间和结构稳定性,获取当前备用材料、紧急程度和安全等级,根据所述当前备用材料、紧急程度和安全等级确定各个评估因素对应的评估权重,根据各个评估因素对应的评估权重对各个评估因素进行加权处理,得到每个装配模式的综合评分,确定综合评分最高的装配模式作为最终的装配模式,从而使得装配模式更加匹配当前的大树移植项目情况。

38、第二方面,本技术提供一种基于机器视觉的大树移植方法,应用上述基于机器视觉的装配式大树移植装置,包括如下步骤:

39、获取摄像头拍摄的当前支撑平台图像,根据所述当前支撑平台图像、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,计算所述当前支撑平台的安全承载重量;

40、获取摄像头拍摄的大树图像,根据所述大树图像估算大树体积和土球体积,并根据所述大树体积、土球体积和对应的预设密度估算大树整体重量;

41、比较所述安全承载重量和所述大树整体重量,若所述大树整体重量大于所述安全承载重量,则根据比较结果生成满足所述大树整体重量的装配模式,并通过所述报警器发出报警信号,所述装配模式包括井字形梁的装配位置、支撑管的尺寸及数量;

42、将所述装配模式按照预设模式传达给施工人员,以使所述施工人员根据所述装配模式重新装配所述支撑框架和支撑平台。

43、可选的,获取摄像头拍摄的当前支撑平台图像,根据所述当前支撑平台图像、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,计算所述当前支撑平台的安全承载重量,具体包括如下步骤:

44、获取摄像头拍摄的当前支撑平台图像,将所述当前支撑平台图像输入预设的结构分析模型中,基于所述当前支撑平台图像,生成所述当前支撑平台的结构数据;

45、基于所述结构数据、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,通过力学公式计算所述当前支撑平台的安全承载重量。

46、可选的,基于所述结构数据、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,通过力学公式计算所述当前支撑平台的安全承载重量,具体包括如下步骤:

47、基于预设的结构强度映射规则处理所述结构数据、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,获取结构强度与井字形梁的装配位置之间的第一关系信息,以及结构强度与支撑管尺寸之间的第二关系信息;

48、基于所述第一关系信息和所述第二关系信息,计算所述当前支撑平台的安全承载重量。

49、可选的,所述结构数据包括结构布局信息和结构尺寸信息,所述结构分析模型通过以下方式生成:

50、采集不同配置下的支撑平台图像和相应的结构数据,所述结构数据包括结构布局信息和结构尺寸信息;

51、设计并实施一系列结构试验,记录不同配置下的结构性能数据;

52、基于不同配置下的支撑平台图像和对应的结构性能数据,训练预设的机器学习模型,生成结构分析模型。

53、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

54、1.本技术采用了可装配式的井字形梁来构建支撑框架,通过调整井字形梁上的装配式连接点,可以方便地改变支撑框架的尺寸,使之适合不同大小的土球,首先,利用安装在吊梁平台上的摄像头拍摄当前支撑平台的图像,处理器根据图像数据和预设的井字形梁参数计算出当前支撑平台的安全承载重量;其次通过拍摄大树图像估算大树及其土球的体积,并根据预设密度估算整体重量;然后比较安全承载重量与大树整体重量,如果大树整体重量超过安全承载重量,则处理器生成新的装配模式并通过报警器通知施工人员;最后将装配模式传达给施工人员,指导他们重新装配支撑框架和支撑平台,从而提高大树移植成功率;

55、2.本技术利用安装在吊梁平台上的摄像头拍摄当前支撑平台的图像,以获取当前支撑平台的实际配置情况,将拍摄的当前支撑平台图像输入预设的结构分析模型中,模型基于图像数据生成当前支撑平台的结构数据,包括结构布局信息和结构尺寸信息,然后基于生成的结构数据、预设的井字形梁参数数据和当前支撑管参数数据,通过力学公式计算当前支撑平台的安全承载重量,因此能够精确计算当前支撑平台的安全承载重量,减少了人为误差,提高了移植过程的可靠性和效率;

56、3.在实际移植过程中,如果大树及其土球的整体重量超过了现有支撑平台的安全承载重量,现有的平台无法自动调整装配模式以适应不同的承载需求,会导致移植过程中可能出现结构不稳定或承载不足的问题,本技术通过根据大树整体重量获取目标承载重量,结合预设的井字形梁参数数据和备选库中的所有支撑管参数数据,确定满足目标承载重量的装配模式集合,根据预设的排序规则,最终生成满足大树整体重量的装配模式,从而能够及时调整装配模式,避免结构不稳定或事故的发生。

技术研发人员:龚晨,房晓峰,陈晓强,高红升,洪淑媛,曾志斌,黄悦,陈钰怡,何俊

技术所有人:广州市园林建设集团有限公司

备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

声 明 :此信息收集于网络,如果你是此专利的发明人不想本网站收录此信息请联系我们,我们会在第一时间删除